Ichimei (2011)

Ichimei (2011)

Director: Takashi Miike

Guión: Kikumi Yamagishi (basado en la novela de Yasuhiko Takiguchi)

Actores: Kōji Yakusho, Munetaka Aoki, Naoto Takenaka, Hikari Mitsushima, Eita, Ebizō Ichikawa

Productora: Recorded Picture Company (RPC), Sedic International, Amuse Soft Entertainment, Asahi Shimbun, Dentsu, Shochiku Company

Director de fotografía: Nobuyasu Kita

Edición: Kenji Yamashita

Música: Ryūichi Sakamoto

Ya habíamos hablado, a propósito de 13 asesinos, de en qué condiciones y por qué motivos se inicia la revitalización del género jidaigeki en Japón. Pero claro, sacar lustre a la obra maestra de Masaki Kobayashi Harakiri (1962), que había ganado el Premio Especial del Jurado en la edición de 1963 de Cannes y comercializarla, significa de forma casi inherente pervertir su propósito. Y es que el remake de Miike tiene una parte de homenaje a Kobayashi, pero también una parte de traición que se justifica en el cambio del tipo de espectador. Se habla frecuentemente del paso del cine de autor al cine comercial de Takashi Miike, de la comodificación de su obra, y efectivamente apuestas como 13 asesinos y Harakiri: muerte de un samurái nos hablan mucho de Miike como autor camaleónico. Pero también nos hablan de los cambios en el espectador, de los cambios en la industria del cine, de cómo para rentabilizar un film con el presupuesto de Harakiri hay que intentar cumplir con todas las expectativas de los diferentes perfiles de espectador, tarea a todas luces imposible.

Verbalizada la reflexión, quisiera incidir un poco en qué hace tan diferentes estas dos versiones de la novela de Yasuhiko Takiguchi y qué justifica las elecciones de Kobayashi y de Miike: las condiciones de producción. No nos vamos a detener en la biografía de Masaki Kobayashi pero es absolutamente crucial señalar su implicación política en el Japón de los 50-70, de la ocupación americana, de la corrupción moral e institucional, de la crisis de identidad nacional; y esta implicación política toma cuerpo a raíz de su obra The Thick-Walled Room (1953). Lo que a veces se pasa por alto, es que este filme está escrito por uno de los mejores escritores que nos ha dejado el país del sol: Kōbō Abe. Abe, además fue el guionista y escritor de películas tan rompedoras como La mujer de la arena (1964) o La cara de otro (1966) y fue un artista muy activo en el movimiento comunista japonés. Esta relación de Kobayashi con Abe y el hecho de que fuera Tōru Takemitsu el compositor de la banda sonora de Harakiri, igualmente comprometidísimo con las causas sociales de la época y a su vez íntimo de Abe, y que el guionista fuera un rebelde incombustible como Kikumi Yamagishi, denotan una intención muy potente que Kobayashi seguirá desarrollando en su filmografía tildada de anti-samurai.

Sin embargo, la historia narrada cumple a priori todos los requisitos de un chambara tradicional. Un rōnin empobrecido Hanshirō Tsugumo, perteneciente al extinguido clan Geishu llega a la puerta de la casa del clan Iyi con una solicitud muy particular: permiso y asistencia para realizarse un seppuku, ya que no soporta más sus penosas condiciones de vida y quiere morir con honor. El señor de la casa se encuentra ausente y su consejero Kageyu Saitō le recibe. Con la intención de disuadirle en su propósito, le narra cómo un joven samurái de su mismo clan, Chijiwa Motome, hizo aparición unos meses atrás con el mismo pretexto cuando en realidad sólo pretendía una limosna. El clan Iyi, en un alarde de rectitud, decidió acabar con este tipo de chantajistas que proliferaban en estos tiempos y hacer de Chijiwa un ejemplo, con lo que el muchacho se vio en la obligación moral de practicarse el seppuku con su wakizashi de madera. Después de escuchar la historia, Tsugumo se revela como el suegro de Chijiwa y cuenta la desdichada historia de su familia. Pero las palabras de arrepentimiento por parte del clan no llegan, y Tsugumo toma su venganza antes de morir. Una vez muerto, el clan borra toda constancia de lo ocurrido.

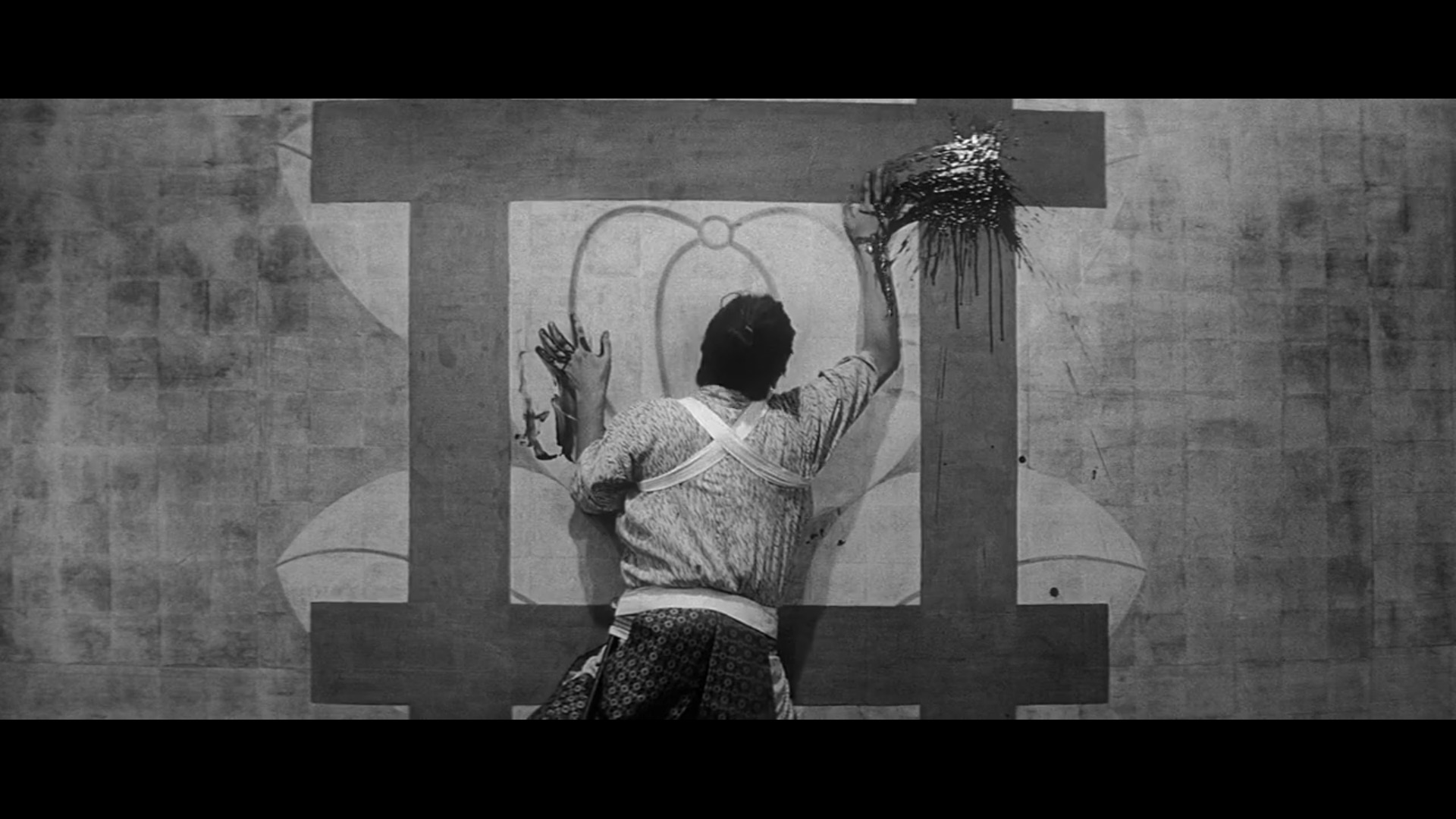

Esta obra igual que Rebelión (1967) está imbuidas del más absoluto nihilismo, porque la existencia del samurái como individuo que sigue el bushidō se ve amenazada por una sociedad rígida, asfixiante, dominadora, hasta tal extremo que su único camino es el suicidio ritual. El espectador contemporáneo de Kobayashi podía reconocer la crítica a la sociedad de su tiempo de forma alegórica a través de la crítica a la sociedad feudal, reprobación que deviene del trabajo que realiza el director en contra de las propiedades expansivas naturales del cinemascope, produciendo espacios más cerrados a través de encuadres geométricos y sucios. Es la expresión de la crisis de la identidad nacional a favor del grito de la libertad del individuo que caracterizaba esta época; las tensiones entre el giri (deber social) y el ninjō (sentimientos personales), si hablamos en código bushidō.

Con el fin de expresar estas presiones, hay un exhaustivo trabajo de montaje interno y externo con dos motivos claros: dar vida al espacio cinematográfico y describir una sociedad jerárquica enclaustrada y llena de rituales vacíos. La relación jerárquica inferior y de aislamiento y tensión que se desprende entre el individuo y el espacio/sociedad, el cineasta las expresas a través de zooms, paneos, travellings y la disposición de los personajes en el cuadro. Kobayashi trabaja el canvas cinematográfico a base de movimientos de cámara, multiescalas, perspectivas y profundidades que recrean un espacio tridimensional y a la vez una sociedad marcadamente escalonada. Aquí radica la parte de homenaje de Miike a su predecesor, cuando conserva a su modo este espacio y estas relaciones, sobre todo durante el primer acto del filme. Desde luego era el jidaigeki perfecto para rodar en 3D.

Además, Miike sopesa muy bien sus opciones. Para contrarrestrar la ausencia de Tōru Takemitsu y Tatsuya Nakadai, cuenta con la presencia de Ryūchi Sakamoto y de Ebizō Ichikawa. Ambos llenan el espacio por sí mismos: el compositor con sus acordes perfectos y el príncipe del kabuki con su perfecta interpretación. Por supuesto Kōji Yakusho y Eita también ayudan. El director, también escoge acertadamente su paleta de colores y establece metáforas interesantes. Por un lado, el halo verde de muerte que cubre a Chijiwa y su familia, incluso omnipresente en su seppuku, y el rojo oscuro de sangre y hermetismo que identifica al clan Iyi. Nótese que la vestimenta del clan Yyi es deliberadamente diferente con Chijiwa y con Tsugumo. Y por otro, la metáfora del gato pobre y raquítico que escapa de casa cuando la familia apenas tiene para comer y regresa tan solo para morir, en contraposición al gato rico y gordo que asiste imperturbable al ataque de su clan desde su casi trono. Sin olvidar la constante tradicional de la vida del hombre con las estaciones del año o la imagen de la grulla encajada —símil que se sumaría al ya creado por Kobayashi del árbol o la flor enmarcada, en señal de la privación de libertad—.

Donde la traición a Kobayashi se hace patente, y perdón por la expresión, o donde el pathos de Miike se desvía de aquel del maestro es precisamente en aquello que convierte a Ichimei en un producto mucho más comercial que Seppuku: el despliegue de violencia que Kobayashi había eludido expresamente. Y no me refiero tan sólo al harakiri de Chijiwa que dura desde que le entregan la espada casi cuatro minutos en la primera versión y casi nueve en la segunda. Sino también a la elisión consciente de la muerte de Miho y Kengo y a los continuas interrupciones en la batalla final. Después de casi dos horas de película, Kobayashi priva al espectador de aquello a lo que ha ido a ver en señal de protesta y como método de expresión, y el público se ve obligado en este montaje alterno a asistir a ratos a la venganza de Tsugumo mediante la banda sonora. Incluso elide los harakiris posteriores de Omodaka, Matsuzaki y Kawabe. En cambio, dedica varios planos en mostrar cómo el clan elimina todo rastro del samurái para recalcar la idea de la futilidad de la lucha. Miike, por contra, es el caso opuesto. Corresponde completamente a las expectativas del público que ha esperado también casi dos horas para este momento y les da la dosis que quieren de violencia y dramatismo a borbotones, incluyendo los harakiris de Omodaka y sus secuaces.

La actuación de Ichikawa es menos contenida y menos estilizada que la de Nakadai, pero mucho más visceral y energética, y aunque Miike sí incluye una pequeña elisión de la lucha cuando la corta a un plano de Yakusho que intenta recluirse en sus aposentos, el tratamiento de la contienda es completamente diferente. Con un mayor trabajo de montaje en el caso de Miike y mucho más frontal en el caso de Kobayashi. La música de Sakamoto tiene un matiz incluso más dramático que la de Takemitsu. Todo fruto de la misma idea: corresponder o no conscientemente y críticamente a nuestras expectativas. Sin embargo, huelga decir que Miike no nos emborracha con hiperviolencia por ausencia de intención política. Es cierto que él corresponde a la curiosidad de la audiencia pero su elección no podía ser otra, dada su siempre presente ataque al consumo hipócrita de violencia. A su manera, enaltece el honor del guerrero cambiando la espada de Tsugumo por una de bambú y premia su gesto, devolviéndole a la primavera que había vivido esperando y en el que quería vivir eternamente gracias a un flashback al día en que nació su nieto. La intensidad de la queja de este Tsugumo no podrá borrarla tan fácilmente por mucho que el clan pula su orgullosa armadura.

Bibliografía:

Contreras, Cynthia (1994). «Kobayashi’s Widescreen Aesthetic», en Cinematic Landscapes: Observations on the Visual Arts and Cinema of China and Japan, ed. Linda C. Ehrlich and David Desser Austin, Texas: University of Texas Press, pp- 241-261.

Rutheford, Anne (2010). «Volatile Space, Takemitsu and the Material Contagions of Harakiri». En Screening the Past, 1 de mayo < http://www.screeningthepast.com/2015/01/volatile-space-takemitsu-and-the-material-contagions-of%C2%A0harakiri/>. [Consulta: 12 de julio de 2016].

Redacción: Sabrina Vaquerizo (@svaquerizo)

Hacer Comentario